適度な不適切

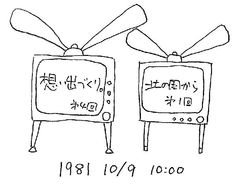

TBSの「不適切にもほどがある」というドラマが当たっているようで、最近テレビのドラマが当たったという話はあんまり聞かなかったし、このところ何かしらテレビドラマを観るということがなかったのですが、試しに観てみたら、これがなかなか面白いのですね。

クドカンさんは、オリジナルで脚本を書く人であり、独特の世界観があって、わりと観ることの多い作家さんですけど、今回のドラマは面白いとこに目をつけていて、その描き方ものびのびと自由で、作り手がすごく楽しんでるように見えます。まあ、作ってる方は大変なのかもしれませんが、観る側からそう見えるとしたら成功してることが多いです。

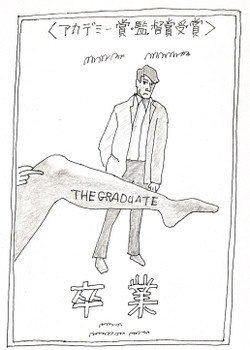

お話としては、パワハラ・セクハラが横行いていた1986年に生きる、云ってみれば昭和の不適切満載の男が、2024年にタイムスリップして現れる設定で、それぞれの時代に生きる人物たちの価値観のズレが物語を推し進めていきます。背景にある昭和の時代だったり令和の社会とかが、よく観察されていて笑えるのと、そこで起こる出来事に翻弄される人たちは、妙にリアルです。タイムスリップの仕掛けはかなりいい加減で、なぜか時空を超えてスマホが繋がっちゃったりするんですけど、それはそれで気にしなければ気になりません。基本、喜劇なんで。

ただ、この一連の仕組みを思いついた作家は、アイデアマンではありますね。なんだかコンプライアンスでがんじがらめになってしまった今の世の中を、自ら笑おうとしているかのようなところが根底にあって、そのあたり視聴者から支持されてるんでしょうか。

確かに、このドラマにある1980年代には、今から見れば、さまざまの偏見や差別や不適切が溢れていました。現代なら明らかにアウトな発言やルールが多々ありまして、その時代にいた私も例外ではありません。ひどかったです。

ただ、あの時代の全てがノーで、現在全てが改善された世界になっているかと云えば、それほど事は簡単とも思えません。何が正しくて何が正しくないのか、この先も考えられるすべての不適切を是正して、どんな未来になるのか、そもそも何もかも無菌状態になって何が面白いのか。などという発言そのものが、不適切ではありますけど。

身の回りの不適切はドシドシ是正されておりますが、たとえばクドカンさんの所属する劇団の芝居などを観ますと、セリフを含めいわゆる不適切な表現というのは、たくさんあります。時代をとらえた面白い演劇には、必ずそういった側面があるように思います。

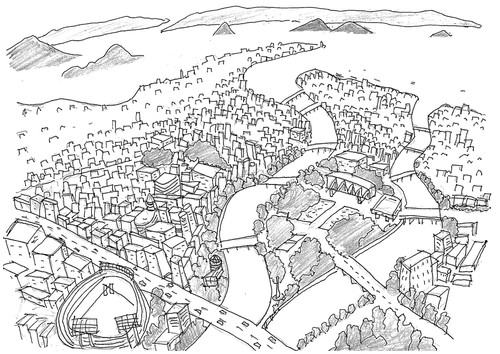

さっきのタイムスリップじゃないですけど、1980年代よりもう10年ほど時間を逆に戻した1970年代には、アングラ演劇運動というのがあって、それは反体制や半商業主義が根底にある、いわゆるアンダーグランドの活動だったんですけど、当時いくつもの劇団が存在しました。その劇団の主催者には、唐十郎、蜷川幸雄、寺山修司、つかこうへい、別役実、串田和美、佐藤信などという猛者たちの名前が並んでいます。

私が高校を出て18歳で東京に出て来たのが1970年代の前半で、それから何年後かに状況劇場の芝居、いわゆる赤テントを観にいくのですが、20歳そこそこの田舎もんの小僧には、なんかものすごい風圧にさらされたような体験でした。

なんせ舞台も客席もテントの中で、見世物小屋的要素が取り込まれ、近代演劇が排除した土俗的なものを復権させた芝居なわけで、唐十郎の演出も名だたる役者たちのテンションも、キレッキレッなんですね。なんかとても危ない、不適切どころじゃない世界なんだけど、えらくカッコいいのですよ。

そのちょいと後に、今度は、つかこうへい劇団を観に行くんですけど、これがまた全然別な意味でものすごい芝居でして、凄まじい会話劇です。シナリオそのものには、考えもつかないような仕掛けと驚きがあって、一言も聞き逃せない緊張があります。小さな劇場は全部この作家の世界に引き摺り込まれます。そして、もちろんお馴染みの俳優たちはキレッキレッなんですね。

そして、これら、赤テントの芝居も、つかこうへいの芝居も、ある意味不適切の嵐なのです、いい意味で。ってどういういい意味だろ。

この演劇体験が導火線になって、私はその後、芝居というものをずいぶん観るようになります。ライブの芝居はまさにその場限りの出会いで、映画のような形で残せないぶん、より一期一会の魅力があります。その後アングラという呼び名はなくなりましたが、小劇団の活躍は脈々と続くんですね。そして、野田秀樹さんの科白のスリルにも、松尾スズキさんの台詞の危なさにも、観客は、常にドキドキ痺れておるのであります。

いずれにしても、不適切や不謹慎という言葉を面白がれない時代というのも、どういうもんかなとも思うわけです。ここは適度な不適切で、ということでどうでしょう。